目 次

建設業許可

①建設業の許可について

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。

発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施行する者は、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。

新たに建設業を営もうとする者は、その営業を開始する前に許可を受ける必要があり、許可を受けないで、建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられることになります。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

許可までの日数については、千葉県の場合45日程度で許可となります。

「軽微な建設工事」

| 建築一式工事 | 建築一式工事以外の建設工事 |

| 請負代金 1,500万円未満の工事(税込み) または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 | 請負代金が500万円未満の工事(税込み) |

「建設業の業種」(全29種)

| 1 | 土木一式工事業 | 16 | ガラス工事業 |

| 2 | 建築一式工事業 | 17 | 塗装工事業 |

| 3 | 大工工事業 | 18 | 防水工事業 |

| 4 | 左官工事業 | 19 | 内装仕上工事業 |

| 5 | とび・土工・コンクリート工事業 | 20 | 機械器具設置工事業 |

| 6 | 石工事業 | 21 | 熱絶縁工事業 |

| 7 | 屋根工事業 | 22 | 電気通信工事業 |

| 8 | 電気工事業 | 23 | 造園工事業 |

| 9 | 管工事業 | 24 | さく井工事業 |

| 10 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 25 | 建具工事業 |

| 11 | 鋼構造物工事業 | 26 | 水道施設工事業 |

| 12 | 鉄筋工事業 | 27 | 消防施設工事業 |

| 13 | 舗装工事業 | 28 | 清掃施設工事業 |

| 14 | しゅんせつ工事業 | 29 | 解体工事業(H28年6月から新設) |

| 15 | 板金工事業 |

②許可を受けるための要件

建設業の許可を受けるためには、下記の4つの「許可要件」を備えていること及び「欠格要件」に該当しないことが必要です

◆経営業務の管理責任者がいること

経理や請負契約業務などの面で特殊性が高い建設業にあって、その知識経験を十分に有する人を、経営側の責任者として常勤して置くことが必要です。

法人の場合は常勤の役員(監査役を除く)のうちの1名が、個人事業主の場合は本人又は登記した支配人のうちの1名が、営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理してきた経験が5年又は6年を有することが必要です。

- すでに許可を有する建設業者の役員経験を5年以上有する場合

- 個人事業主として建設業を5年以上営んでいた経験を有する場合

- 建設業許可は有していないが、許可を受けようとする建設業に関し、建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を5年以上有する場合

- 建設業許可は有していないが、何らかの建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を6年以上有する場合

- 許可を受けている建設業者の令3条使用人(支店長等)の経験を5年以上有する場合

- 許可を得て営業していた個人事業主の事業専従者の経験を6年以上有する場合

◆専任技術者を置いていること

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するために許可を受けようとする建設業に係る建設工事について一定の資格又は実務経験を有するものを営業所ごとに常勤して置くことが必要です。

- 資格を有する者(一級建築士、一級土木施工管理技士など)

- 所定の学科を卒業し、3年又は5年の実務経験を有する者

- 許可を受けようとする建設業にかかる建設工事について10年以上の実務経験を有する者

◆誠実性を有していること

許可を受けようとするものが法人の場合には、法人やその役員、支店又は営業所の代表者が個人の場合には本人又は支配人が、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

◆財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設工事の適正な施工を確保するためには、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。

このため、許可の要件として以下のような財産的基礎を備えていることが求められます。特定建設業では多くの下請負人を使用して工事を施工すること、特に健全な経営が要請されること等から一般建設業とでは要件が異なり、特定建設業の方がより厳しくなっています。

「一般建設業」

次のいずれかに該当すること

- 自己資本が500万円以上であること

- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること

- 許可申請直前の過去5年間許可を受け、継続して営業した実績を有すること(許可更新申請の場合のみ適用)

「特定建設業」

次のすべてに該当すること

- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

- 流動比率が75%以上であること

- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

◆欠格要件に該当しないこと

法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人、法定代理人の役員が次のいずれかに該当するときは、許可を受けることはできません。

- 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

- 不正手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者

- 建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

- 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

- 建設業法

- 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労 働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規程で政令で定めるもの

- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

- 刑法第204条(傷害罪)、第206条(傷害現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第246条(背任罪)の罪又は暴力行為等処罰に関する法律

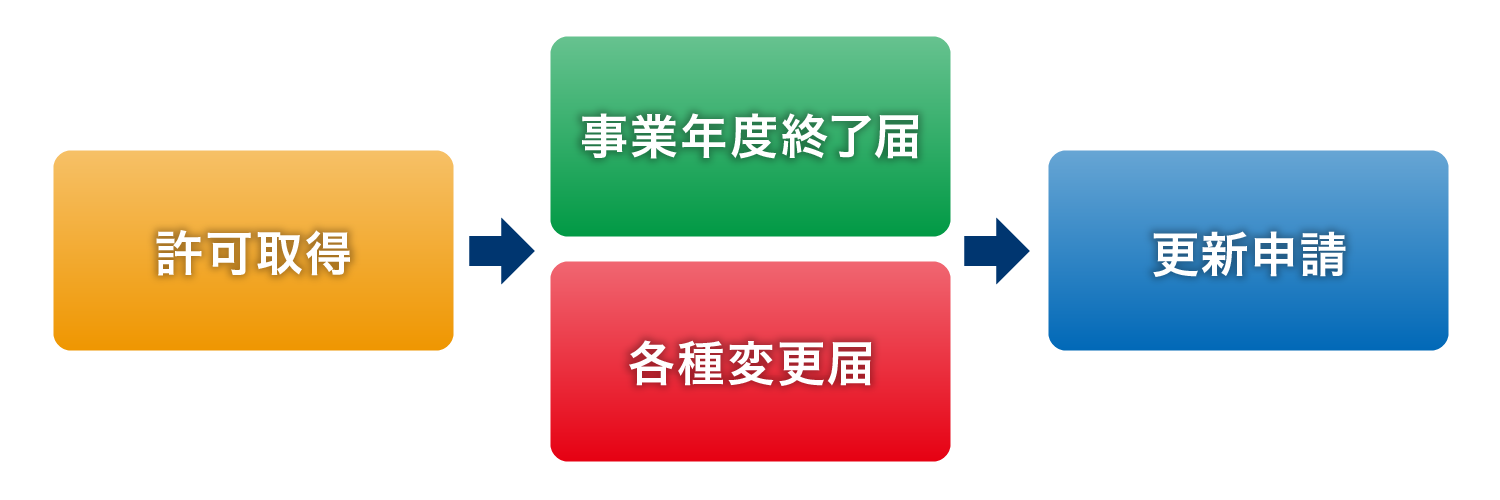

③許可取得後の届出等

建設業許可を取得されても、5年に1回の更新申請や事業年度終了届(決算終了届)、商号変更等の各種変更届を提出しなければなりません。

◆事業年度終了届(決算終了届)

建設業許可業者は決算終了後(個人事業主は12月31日から)4ヶ月以内に1事業年度の工事実績、財務諸表の提出が必要になります。

また、更新申請までの5年間に毎年提出されていない場合は、更新の申請ができなくなります。

◆変更届

許可取得後、申請内容に変更が生じた場合は変更届出書の提出が必要になります。

経営業務の管理責任者、専任技術者については、許可要件のため特に注意が必要になります。

◆更新申請

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までになります。更新申請を行わないと許可の効力を失います。

経営事項審査

①経営事項審査とは

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

この審査には、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y点)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(X ZW点)があります。

総合評定値(P点)とは、経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(X ZW点)の結果により算出した各項目を総合的に評価するものです。

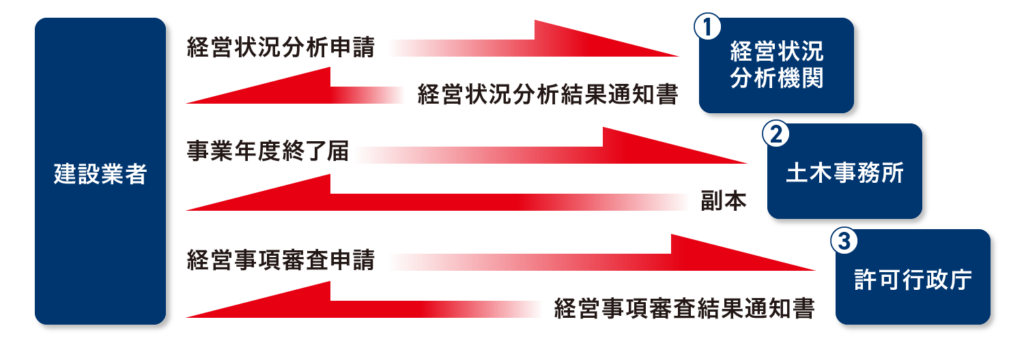

②経営事項審査の申請手順

- 国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ経営状況分析の申請を行い、経営状況分析結果通知書を受領します。

- 土木事務所へ事業年度終了届を提出し副本を受領します。

- 許可行政庁へ申請書と分析結果通知書・事業年度終了届・その他必要書類を持参し審査を受けます。およそ45日で経営事項審査結果通知書が発送されます。

③経営事項審査の有効期間

国、地方公共団体等と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けて結果通知を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間に限られています。

したがって、毎年公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする方は、有効期間が切れ目なく継続するようにしなければなりません。

入札参加資格申請に関する業務

①入札参加資格とは

国、都道府県、市町村や独立行政法人などが仕事を発注し、受注する者を選ぶには入札により選定します。

入札に参加するためには、事前に入札参加資格審査を申請し、資格者名簿に登録される必要があります。

入札参加資格は業務の種類により、下記の2つがあります。

(1)建設工事等

・建設工事

・測量、建設コンサルタント等

(2)物品・役務等

・物品の製造

・物品の販売

・役務の提供等

・物品の買受け

②入札参加資格申請に必要な条件

- 建設工事については、入札を希望する業種の建設業許可を有し、経営事項審査を受け、申請日現在において有効な経営事項審査結果通知書があることが必要です。

- 物品・委託については、入札を希望する業種により許可又は登録が必要な場合があります。たとえば産業廃棄物処理を希望ならば、産業廃棄物許可が必要になります。

③入札参加資格の有効期間

入札参加資格には有効期間があります。

各発注先により期間は異なりますが2年ないし3年となっておりますので、有効期間が切れる前に発注先が定める期間内に再度入札参加資格審査を申請する必要があります。